学术文苑丨唐宇:凡而圣——汉画六博图的形式与意涵

凡而圣:汉画六博图的形式与意涵

首都师范大学美术学院:唐宇

原文发表于《美术学报》2019年第5期,18-24页

摘要:六博图像自西汉出现以来,即承载有六博实物的世俗与神圣的双重意涵。东汉时期的六博图像,一部分出现在世俗性的宴饮场面中,具有“事死如生”、愉悦墓主人的功能;另一部分出现在以建鼓为中心的祭祀西王母的场面中,东汉中期之后,仙人或墓主人作为博主的形象出现在了西王母(或东王公)仙境中,起到愉悦仙人、企望墓主人升仙和驱邪取祥的寓意。本文通过梳理汉代六博图像的几种形式,探讨了六博及其图像的丰富意涵。

关键词:六博图;汉代;形式;世俗;神圣

先秦两汉时期,包括投壶、格五、斗鸡、走狗在内的游戏多种多样,丰富着人们的娱乐生活。其中的六博,既是人们日常生活中的游戏,又是祭祀西王母活动中的圣器,由于既凡且圣的丰富意涵,其独特魅力长期吸引着学者们的目光。本文讨论之汉画六博图,主要是指存在于画像砖、石之上,表现为两组人物分坐博局(即棋盘)两侧,执棋博戏作竞争状的人物对坐式六博图它自西汉晚期出现,就被描绘在世俗生活和神仙世界中,既能反映六博实物的多重功用,也可探讨汉代思想的仙凡憧憬。

一、六博图像与世俗生活

目前所见最早的六博图像,发现在咸阳塔尔坡战国墓中陶罐(28203:4)[1]上,仅刻出博局中心部位的方框及四边上的“T”形图案。直到西汉晚期,在山东枣庄小山2号墓[2]、临沂庆云山2号墓[3]棺底才刻画出较完整的带有“T、L、V”图案的博局(图1),以随葬或刻画方式同时出现的六博棋子和六箸,反映出与博局的配套关系。

图1 博局画像 平阴县石椁北挡板

郑岩曾专文讨论上述图像,认为其前身可能是战国中晚期楚墓笭床上的装饰,直接来源是式的地盘[4]。虽然不能准确判断刻画六博图像的真实意图,但此两例确可视为此后墓葬美术六博图之滥觞,分化则有世俗娱乐和升仙思想两类功能。前一类的早期图像见于洛阳偃师新莽壁画墓,在其中室西壁绘有两老者六博(图2),考虑到同场的帷幔下有二人对坐并猜拳行令,又有老者因饮酒过量而呕吐,对应之东壁所绘的男女墓主人,也正在观看舞蹈并接受女侍的伺候[5]。可以认为该六博应该与表现神圣的祭祀西王母行为无关,而是描绘曰常生活中的娱乐活动:中室两壁的家居宴饮画面充分营造了墓主形魄在阴间的生活氛围,是汉代社会生活真实生动的记录[6]。

图2 偃师辛村壁画墓宴饮六博

参考春秋以来的文献记载,六博乃是日常娱乐之戏;而随葬的六博实物,根据发掘报告信息较完整者,其所在墓葬中的位置,也多是模拟墓主生前歌舞宴享或专门储藏日用器物的地方。据此推测,先秦两汉随葬六博,往往有“事死如生”的意图,意图营造墓主人的死后娱乐世界[7]。汉画六博图的世俗性质,正是沿袭此一传统。

东汉前期的孝堂山祠堂[8]西壁画像自上而下分为六组,分别为神仙世界、车马出行、拜谒、胡汉战争、狩猎和宴享。在最下部的宴享图中,自左而右分别为六博、对饮和拜谒场面,与东壁的庖厨、乐舞百戏等图对应,表现了当时的世俗性娱乐活动。山东嘉样的武氏祠堂前石室(武荣祠堂),其西墙的右下部分,描绘了六博宴饮的场面(图3),联系武梁祠左石室墙壁画像也主要表现为人间世界,前石室的博戏是安排在日常宴饮活动中应比较妥当。

图3 武荣祠堂画像(局部)

元嘉元年(151)缪宇墓前室南壁横额上的画面,大致分上下两格,上格左端为庖厨图,中部刻帷帐内的宾主对弈图,两人中间有一几案和六博棋盘,帷帐外左侧一人执笏,右侧六人分列两排,皆拱手。下格从左至右分别表现抛丸、伐建鼓、杂技、奏乐和弋射图像。发掘者认为,墓葬前室画像内容以描写朵主生前奢侈生活以及死后祭祀的场面为主,诸如庖厨、宾主对弈、乐舞百戏、宴饮、狩猎和祭祀等,而表现升仙以及折求吉样、大鬼辟邪等思想的四神图、大傩图等,都布置在放置棺木的后室的门口两侧[9]。因此,位于前室的六博图像也应该具有“事死如生”的愉悦墓主人功能。

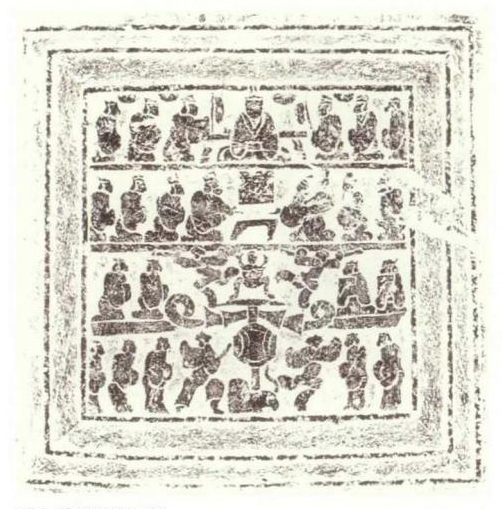

东汉晚期的诸城前凉台砖石墓[10]出土画像石13块,在2块墓室过道横梁画像石上,分别表现拜谒议事、宴饮讲经、髡刑舞乐和庖厨、庄园庭院等场面。其中的宴饮讲学图(图4),画面被分为前后两进院落,后院的宽敞厅堂内,安置有两个四足低案,-大一小,一人坐于大案后,案上放有博戏用的两组筹码,根据侍者的动作,张从军推测表现的是宴会的场面[11];前院的厅堂上,一位老者在众人簇拥下讲经。

图4 山东诸城前凉台汉墓宴饮讲学图

《后汉书·马融传》记载:“融才高博洽,为世通儒,教养诸生,常有千数……居宇器服,多存侈饰。常坐高堂,施绛纱帐,前授生徒,后列女乐,弟子以次相传,鲜有入其室者。”[12]当时的大儒常于前宅指教生徒,于后院享受生活,前凉台汉墓中画像表现的正是这样的场景。陈成军认为,这件画像体现了汉代公卿大夫并未将经国致用与娱乐活动对立起来,诵经以备将来建功立业和尽情博戏、拥抱生活,二者并行不悖[13];扬之水指出,这种在高堂别院中讲学,后院中六博和宴饮的行为,是当时儒者的风流[14]。

在四川、河南、湖北等地的画像砖上,也能见到相似功用的六陴图。在四川成都曾家包东汉墓的甬道和前室两壁均嵌有画像砖,甬道东、西壁画像砖分别为日月和墓阙形象,前室东壁由前至后依次是帷车、小车、骑吹、丸剑起舞、宴集、六博、庭院、盐场形象,前室西壁由前至后依次为凤阙、市井、帷车、宴集、弋猎收获、骈车、庭院、馈赂、井盐形象[15],依据图像内容和关系,六博的娱乐属性比较明确[16]。

六博画像砖虽多是未经科学考古发掘的出土物,但从六博所处的宴饮环境或博主旁的“决曹史”“孙自六博”和“博时尹元郎”(图5)等榜题判断,其性质很可能与曾家包东汉砖石墓六博画像类似,体现出很强的世俗性,是希望将日常娱乐生活带入地下陪伴墓主人,具有“事死如生”的观念。

图5 “博时尹元郎”画像砖

东汉画像内容向着世俗化、生活化方向发展,家居宴饮成为流行的题材。博戏因在宴会上必不可少[17],也被大量表现在画像之上,成为当时社会娱乐生活的一个缩影。

二、六博图像与升仙思想

具有升仙思想的六博图像,较早地出现在西汉晚期、新莽前后的鲁南、苏北地区,包括江苏沛县栖山、微山岛万庄和沟南村、滕州马王村等地出土石椁上,如江苏沛县栖山一号画像石墓,其东壁正面画像从左侧开始分别是诸神朝拜西王母图、射鸟图、建鼓图和格斗图等;西壁正面画像分别为楼阁六博图、门阙图、车马出行图、乐舞图和庖厨图等。此盛大场面表现了祭祀西王母的升仙活动,笔者曾有专文讨论。

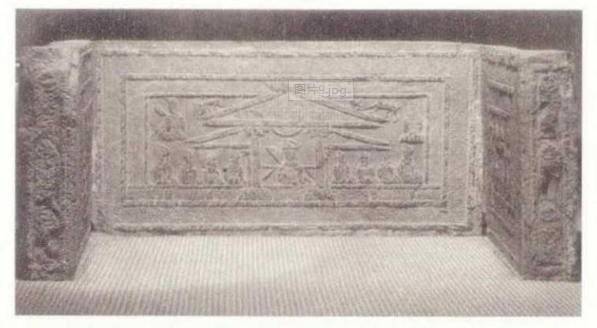

西汉末到东汉初期的东安汉里石椁[19]的第一石(隔板,图6),一面表现有以建鼓为中心,两侧各有相对鼓击、长袖起舞、坐地吹乐和二人六博的情景,其另一面表现了六位妇女乐舞宴饮的场面。椁内四壁按方位刻有青龙、白虎、朱雀、玄武四神画像,石椁外侧南端挡板是神荼、郁垒,北挡板是两个仆从人物,盖板是穿壁和怪兽。虽然整幅画面并未出现西王母,但考虑到东安汉里亦属鲁南地区,与上述栖山一号墓等几乎同时,思想观念应没有发生很大变化。因此,东安汉里石椁图像可以理解为祭祀西王母场面的简化版本,表达了墓主人对升仙的渴望[20]。时代大致同时的唐河针织厂汉画像石墓南主室所刻六博图像,也可能与“升仙”思想有关[21]。

图6 东安汉里石棺画像

鲁南、苏北地区的这组图像从东汉早期开始,随着丧葬习俗的变化,逐渐表现在石室墓(或砖石混筑墓)和祠堂的建筑构件上,并以后者居多。将原本表现在横长石棺的各部分内容压缩进方正的祠堂壁面上,图像的紧凑使得画面主题更加突出。如东汉早期的滕州西户口村出土有两块相似的画像石,图像主题与此前一致,主要以若干横贯的线条,将画面分隔为几个区域,从上而下分别表现西王母及其人首蛇身的侍从、以建鼓为中心的百戏、乐舞和庖厨等活动。其中一件的右下角,六博的两人分别刻有“武阳尉”和“良成丞”的榜题,据《太平御览》卷五二六《礼仪部五·祭礼下》引《汉旧仪》记载:“祭西王母于石室皆在所,二千石令、长奉祠。”[22]考虑到西汉晚期,尤其是新莽前后,西王母信仰成为官方思想,西王母成为各地祭祀的重要神灵,并且形成了地方长官奉祀的制度,画面表现的是由地方官吏进行的“歌舞祠西王母”的宗教活动燃。此类祠堂图像配置在鲁南、苏北地区长期流行。

蒋英炬对1978年和1980年宋山出土的东汉后期的两批画像石[24]进行了复原,将M1第四石置于西壁,第七石置于东壁,M2第十六石配置后壁[25]。后壁表现了楼堂礼拜的场面,东西两壁分别刻画以东王公和西王母为中心的祭祀拜谒场面,其中东壁分上下四层,从上而下分别表现了东王公的世界、拜谒宴饮图、孔子师项橐图和车马出行图,在东王公之下的拜谒宴饮图中出现有六博图像。滕州市东桑村乡大郭村出土的可复原为一座小祠堂的画像石(图7)[26],其表现形式和内容与宋山小祠堂无异。

图7 滕州祠堂画像

实际上,东汉中期之后,原本繁复盛大的祭祀场面开始简化,六博也出现在了祭祀东王公的场面中。同时,祠堂后壁上接受拜谒瞻仰的墓主人被表现在由大量仙境中的祥禽瑞兽环绕的楼阁中,很可能是为了表明墓主人已经进入西王母的仙境中,此时,六博等活动已经不只是为了用来祭祀神灵,也用于祭祀升入仙境中的墓主人。为了表达对升仙的企望,画像石中还出现了将仙人,甚至墓主人作为六博主角的场面。表现墓主人和神仙博弈,似乎能让时间留驻,以达到长生不死的目的[27]。

郑岩将东汉时期壁画中描绘的墓主形象分为两类,其一便是墓主作为乐舞百戏表演的观众出现的[28],但其实,墓主甚至可能参与到六博的游戏当中。微山县两城乡早年出土的37块画像石,绝大部分是小祠堂的部件,其中,刊登于《山东汉画像石选集》中的图37、40和41可组合为一座小祠堂(图8)[29]。图37为后壁,画面分上下四层,从上而下分别为厅堂拜谒图、歌舞图和列坐图;西壁画像分上下两格,上格为骑龙头怪兽出行的场面,下格以水榭为主体,阁内端坐男女主人,桥上七位女性凭栏观鱼,画面右上角分上下三层,最上层为人头鸟神的医生执针砭为三位病人治病,第二层为两人六博图像,第三层一妇女左向跪坐;东壁分上下三层,上层刻画仙人及瑞兽形象中层为鸟医问诊图,下层以连理树为中心,射手、羊、马、猴等分布周围。根据画面中大量仙境祥瑞环绕的情况推测,六博的两人应身处仙境之中,其中便可能有墓主人。这类将墓主人表现在仙境中博戏的场面在山东、江苏和陕西等地均有发现。

图8 微山县两城乡祠堂画像

1990年发掘的山东邹城高李村东汉晚期画像石墓第七、八、九石[30],可能是同一座小祠堂的部件(图9),第八石为小祠堂的西壁,第九石为东壁,第七石是后壁[31]。第七石表现了头戴进贤冠、手持便面的主人,在众人簇拥下端坐在一座高大的重檐庑殿式厅堂内;第八石是上层三人正面端坐,似在观赏下层三人鼓瑟起舞;第九石上层画面中正襟端坐和左右侍立者,正在观看下层两人的博戏。其中头戴进贤冠者应为世俗人物,而戴三维冠者,结合东汉祠堂东壁的图像配置,很可能是东王公。

图9 山东邹城高李村画像石

《仙传拾遗》记载:“木公,亦云东王父,亦云东王公,盖青阳之元气,百物之先也。冠三维之冠,服九色云霞之服,亦号玉皇君。”[32]孙机根据丁家闸壁画内容,认为东王公有戴山字形三维冠的现象,该冠式与人物身份有关[33]。相似的图像在徐州也有发现,在铜山县台上村发现的一块画像石中,也能清楚看到,博弈的一方双肩有代表神性的羽饰,为当时的仙人形象,画面表现的很可能是墓主人与仙人六博的情景。应劭在《风俗通义·正失》中提到:“又言武帝与仙人对博,碁没石中,马蹄迹处,于今尚存虚妄若此,非一事也。”[34]西汉武帝与仙人六博的故事虽是虚妄之说,却从一个侧面反映出东汉的升仙思想。

从西汉晚期的汉画看,六博已经成为祭祀西王母的圣物,东汉时人更是将之作为西王母仙境的一个部分,衍生成为具有神仙思想的符号。将墓主人作为博主,甚至与仙人对弈,表现在瑞兽环绕的仙境楼阁中,是将其提升到神仙行列,与当时人期盼死后升仙的思想有关。另外,尚有羽人作为博主出现在西王母仙境中,形成著名的“仙人六博”图像。

三、“仙人六博”图像

在东汉的鲁南、苏北地区,六博图中已经明确出现了仙人形象。但所谓的“仙人六博”,则是围绕西王母及其仙境展开,六博的两方均大耳出颠、肩生羽翼,为汉代典型的羽人形象[35]。这类图像集中分布于四川等西南地区,山东、河南等地也有发现。

郫县新胜2、3号砖室墓1号石棺棺盖刻龙虎戏璧图,牛郎、织女穿插其间,头挡刻坐于龙虎座上的西王母,足挡为伏羲女娲图,棺身侧的左边表现的是鳌山图,右侧为与西王母信仰有关的昆仑山仙境图,其上刻有仙人六博、三马拉车及凤、鹿等祥瑞图像,与仙境有着密切的关系。棺身的另一侧表现了一辆马车从右至左向着通往上述仙境的天门方向前进[36],石棺画像表现了死后的墓主人乘坐马车穿过天门而升仙的过程。2号石棺头挡和足挡分别刻凤鸟和伏羲女娲图,石棺一侧刻双阙楼阁图,另一侧是以西王母为中心的仙界图,六博的仙人和九尾狐、三足乌等祥瑞围绕左右[37],虽然这幅图像没有表现出乘坐马车向天门进发的墓主人形象,其升仙的意味也是不言自明的。

南溪县长顺坡砖室墓3号石棺(图10)头挡为天门图,足挡为凤鸟图,棺身左侧无画像,棺身右侧为升仙与西王母仙境图,画面分上下两栏,下栏的一道大门将画面分作两个部分,表现了两个不同的空间,门内西王母端坐龙虎座上,表明此处正是西王母仙境,门外则是墓主夫妇,引导他们的持节仙人正跪拜于门前,恳求把门的仙人接纳墓主夫妇成为仙境中的一员;上栏刻画“胜”纹、蟾蜍、人物及六博的仙人[38],升仙寓意明显。

图10 南溪县长顺坡砖室墓3号石棺

上述石棺的制作者有意按照空间顺序,表现墓主人向着天门的方向进发,期望进入以西王母为中心的仙境中。在这里,西王母高居龙虎座上,左右由九尾狐、三足乌等祥瑞和六博的仙人环绕。四川地区的工匠更多的时候并未采用完整的图像志,在整个石棺图像中,西王母常不出现、但根据九尾狐、三足乌等祥瑞及六博的仙人图像仍可判断,这些石棺画像是上述石棺画像的简化形式,所表现的升仙思想是一致的。

东汉晚期的简阳鬼头山崖墓3号石棺头挡为凤鸟图,足挡为伏羲女娲图,棺身一侧为仙境图,刻有“仙人博”“仙人骑”“日月”“白雉”等内容,另一侧为天门图,并刻有太仓、鹤、虎等形象[39]。彭山县梅花村496号崖墓石棺的棺盖前端为一倒三角形图案,头挡为天门图,足挡为天禄仙山图,棺身一侧为仙境图,三座仙山上的仙人六博、抚琴与倾听,棺身另一侧为车马出行图[40],表现了墓主人向仙境进发的场面。新津县宝子山崖墓1号石棺(图11),其头挡为门前导引图,足挡为伏羲女娲图,棺身一侧是车马出行图[41],墓主人乘马车即将由天门进入棺身另一侧的有仙人六博、抚琴的仙境中。

图11 新津县宝子山崖墓1号石棺画像

另外,在四川乐山麻浩1号崖墓[42]、彭山县高家沟282号崖墓[43]、富顺县邓井关2号崖墓石棺1号墓[44]、2号墓[45]、新津县城南砖石墓[46]、屏山县斑竹林遗址M1汉代画像石棺墓[47]等墓葬的石棺或墓室壁面上都可以看到类似的图像,都与当时人的升仙思想相关。

“仙人六博”图像主要流行于四川地区,但在其他地区也有少量发现,如山东安丘董家庄东汉晚期墓葬中的画像石[48],内容可归纳为神话传说和奇禽异兽类、社会生活类及历史故事类等三大类,前一类画像内容是全墓画像的主要部分,分布于各室的墓门门额、室顶和石柱上,而社会生活类内容位于中室和后室西间的墓壁上。仙人六博与神兽、乐舞百戏图像并置,位于中室室顶北坡西部,从该墓画像的分布规律来看,仙人六博是作为仙界中的娱乐活动出现的。

同时,在河南新野,四川新都、彭州、德阳等地常见有刻画“仙人六博”图像的画像砖,由于多是未经科学考古发掘的出土物,信息损失较为严重,很难结合墓葬画像的整体布局推断意义,但1962年河南新野发现的一座画像砖墓,为我们解读“仙人六博”图像提供了线索(图12)。

图12 仙人六博画像砖

这座墓葬的时代相当于东汉末年,所出的2块残缺的“仙人六博”画像砖,其上部为对坐六博的两个羽人,左下侧立一鹤,其右侧一羽人以手挽一匹作奔驰状的马,马前立有一羽人,双手平伸于胸前,画面的空隙处饰有云气;与“仙人六博”画像砖同出有鼓舞、蹶张、羽人和兽斗等画像砖,同时有2块刻画西王母图像的画像砖[49]。结合上述四川地区画像石棺图像的设计理念,画像砖上的“仙人六博”图像可能与当时人希望死后升入西王母仙境的思想有关。

从西汉晚期、新莽前后“设张博具,歌舞祠西王母”的画像和博局镜中西王母及羽人图像的出现,到东汉西王母仙境中“仙人六博图像的出现,前后是具有一脉相承性的。夏启雄指出,汉代壁画、画像石中出现的西王母、东王公形象往往由众多羽人、神人服侍,既反映墓主人的升仙思想,也有驱邪取祥之意[50];贺西林根据汉代文献及镜铭所示,认为仙人六博作为墓葬美术的题材,常被表现在西王母仙境中,具有奉神娱神、去不祥的功能[51]。东汉中晚期的“仙人六博”图像作为西王母及其仙境中的一个元素,可能具有升仙与驱邪取祥的寓意。

六博图像自西汉出现以来,一直并存有世俗与神圣的双重属性。

东汉时期的六博图像,基本上延续着西汉晚期六博图像的模式。一部分出现在世俗性的宴饮场面中,具有“事死如生”、愉悦墓主人的功能;另一部分则出现在以建鼓为中心的祭祀西王母的场面中,东汉中期之后,仙人或墓主人作为博主的形象出现在了西王母(或东王公)

仙境中,起到愉悦仙人、企望墓主人升仙和驱邪取祥的寓意。六博图像在三国时期偶有发现,之后,随着六博游戏的衰落,六博图像也湮没无闻了。

注释:

[1]咸阳市文物考古研究所:《咸阳塔尔坡战国墓发掘简报》,《文博》,1997年第4期,第3、7页。

[2]枣庄市文物管理委员会办公室、枣庄市博物馆:《山东枣庄小山西汉画像石墓》,《文物》,1997年第12期,第42-43页。

[3]临沂博物馆:《临沂的西汉瓮棺、砖棺、石棺墓》,《文物》,1977年第6期,第75页。

[4]郑岩:《西汉石椁墓与墓葬美术的转型》,山东大学东方考古研究中心编:《东方考古·第9集》,科学出版社,2012年,第387、389页。

[5]洛阳市第二文物工作队:《洛阳偃师县新莽壁画墓清理简报》,《文物》,1992年第12期,第5页。

[6]贺西林:《古墓丹青——汉代墓室壁画的发现与研究》,陕西人民美术出版社,2001年,第61页。

[7]唐宇:《汉代六博图像研究》,中央美术学院2013年硕士学位论文;唐宇:《新莽时期六博图像探微》,《中国国家博物馆馆刊》,2018年第11期,第103-104页。

[8]关于其年代,李发林认为是西汉武帝时期,祠主是济北成王刘胡。李发林:《山东汉画像石研究》,齐鲁书社,1982年,第90页;夏超雄认为其画像内容、技法风格与嘉祥五老洼墓和肥城滦镇村墓相近,因此推测该祠堂大体在公元67-83年间,或其前后。夏超雄:《孝堂山祠堂画像、年代及墓主试探》,《文物》,1984年第8期,第38页;蒋英炬根据画像内容、风格、榜题文字等证据推断该祠堂建于东汉早期。蒋英炬:《孝堂山石祠管见》,南阳汉代画像石学术讨论会办公室编:《汉代画像石研究》,文物出版社,1987年,第214页;余伟超、信立祥认为,该祠堂建于东汉章帝、和帝时期(公元76-105年),祠主可能是曾任诸侯王傅、相的二千石官吏。余伟超、信立祥:《孝堂山石祠》,收入中国大百科全书总编辑委员会《本卷》编辑委员会、中国大百科全书出版社编辑部编:《中国大百科全书·考古学》,中国大百科全书出版社,1986年,第584页。根据祠堂画像内容、风格等因素判断,笔者同意祠堂建于东汉早期的结论。

[9]南京博物院、邳县文化馆:《东汉彭城相缪宇墓》,《文物》,1984年第8期,第24、29页。

[10]任日新:《山东诸城汉墓画像石》,《文物》,1981年第10期,第17页。

[11]张从军等:《汉画像石》,山东友谊出版社,2002年,第165页。

[12]范晔:《后汉书》卷三四,中华书局,1965年,第1972页。

[13]陈成军:《试谈汉代画像砖、石上的六博图像》,《文物天地》,2000年第5期,第14页。

[14]扬之水:《古诗文名物新证(二)》,紫禁城出版社,2004年,第384-386页。

[15]成都市文物管理处:《四川成都曾家包东汉画像砖石墓》,《文物》,1981年第10期,第28页。

[16]张文立:《秦陵博琼与秦汉博戏之风》,《文博》,1989年第5期,第60页。

[17]傅举有:《论秦汉时期的博具、博戏兼及博局纹镜》,《考古学报》,1986年第1期,第36页。

[18]前揭《新莽时期六博图像探微》,第103-104页。

[19]蒋英炬:《略论曲阜“东安汉里画象”石》,《考古》,1985年第12期,第1135页。张从军认为,其年代下限不会晚于王莽执政之前的元、成时代(前48-前7),前揭《汉画像石》,第69页。

[20]曾布川宽:《汉代画像石□□昇仙图の谱系》,原载《东方学报》京都版65册,1993年,此据氏著:《中国美术の图像与样式(研究篇)》,中央公论美术出版,2006年4月,第128页。

[21]周到、李京华:《唐河针织厂汉画像石墓的发掘》,《文物》,1973年第6期,第27、31页;南阳汉画像石编委会:《唐河县电厂汉画像石墓》,《中原文物》,1982年第1期,第11页;张勇:《谈唐河针织厂汉画像石墓的年代问题》,《中原文物》,2010年第6期,第47-48页。

[22]李昉等撰:《太平御览》卷五二六,中华书局,1960年,第2388页。

[23]李凇:《论汉代艺术中的西王母形象》,湖南教育出版社,2002年,第269-270页。

[24]嘉祥县武氏祠文管所:《山东嘉祥宋山发现汉画像石》,《文物》,1979年第9期;济宁地区文物组、嘉祥县文管所:《山东嘉祥宋山1980年出土的汉画像石》,《文物》,1982年第5期;蒋英炬:《汉代的小祠堂——嘉祥宋山汉画像石的建筑复原》,《考古》,1983年第8期,第749页。

[25]前揭《汉代的小祠堂——嘉祥宋山汉画像石的建筑复原》,第744页。

[26]同注[11],第327页。

[27]同注[11],第329-330页。

[28]郑岩:《墓主画像研究》,收入《中国汉画学会第九届年会论文集》,中国社会出版社,2004年,第256、266页。

[29]同注[11],第352页。

[30]邹城市文物管理处:《山东邹城高李村汉画像石墓》,《文物》,1994年第6期,第29页。

[31]同注[11],第324页。

[32]李昉等:《太平广记》卷一,中华书局,1961年,第5页。

[33]孙机:《固原北魏漆棺画》,参见氏著:《中国圣火——中国古文物与东西文化交流中的若干问题》,辽宁教育出版社,1996年。

[34]应劭撰,王利器校注:《风俗通义校注》,中华书局,1981年,第69页。

[35]贺西林:《汉代艺术中的羽人及其象征意义》,《文物》,2011年第7期,第37页。

[36]四川省博物馆、郫县文化馆:《四川郫县东汉砖墓的石棺画像》,《考古》,1979年第6期,第496-498页;罗二虎:《汉代画像石棺》,巴蜀书社,2002年,第19-22页。

[37]前揭《四川郫县东汉砖墓的石棺画像》,第498-500页。

[38]发掘者认为,画面表现的是祈求西王母仙药或后嗣的内容,崔陈:《宜宾地区出土汉代画像石棺》,《考古与文物》,1991年第1期,第34页。

[39]内江市文管所、简阳县文化馆:《四川简阳县鬼头山东汉崖墓》,《文物》,1991年第3期,第22-23、25页。

[40]高文、高成英:《四川出土的十一具汉代画像石棺图释》,《四川文物》,1988年第3期,第23页。

[41]文宥:《四川汉代画像选集》图二六、二七、二八、二九,群联出版社,1955年。

[42]乐山市文化局:《四川乐山麻浩一号崖墓》,《考古》,1990年第2期,第114页。

[43]高文:《绚丽多彩的画像石——四川解放后出土的五个汉代石棺椁》,《四川文物》,1985年第1期,第12-13页。

[44]前揭《汉代画像石棺》,第80页。

[45]同上注,第82页。

[46]郑伟:《汉代画像石棺墓清理记》,《成都文物》,1994年第2期,第62页。

[47]四川省文物考古研究所、宜宾市博物馆、屏山县文物管理所:《四川屏山县斑竹林遗址M1汉代画像石棺墓发掘简报》,《四川文物》,2012年第5期,第11-15页。

[48]山东省博物馆:《山东安丘汉画象石墓发掘简报》,《文物》,1964年第4期,第33页。

[49]王褒祥:《河南新野出土的汉代画象砖》,《考古》,1964年第2期,第90-93页。

[50]夏启雄:《汉墓壁画、画像石题材内容试探》,《北京大学学报(哲学社会科学版)》,1984年第1期,第67页。

[51]同注[35],第53页。

文章均为北京大学汉画研究所原创,

转载请注明本文地址:http://www.han-art.net/view.asp?id=277